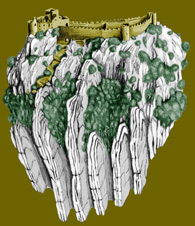

« Comme les cristaux étincelants des grottes »

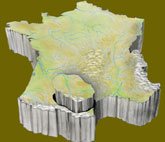

Les

châteaux sont tributaires de leur environnement. Leurs

murs sont faits de roches massives, leurs toits de pierres

plates ou de schistes. Les argiles ont servi à la

confection des briques. Leur situation, sur des reliefs

qui dominent la frontière ou la région, dépend

aussi de l’érosion qui a façonné

leurs promontoires. Ils font corps avec leur décor

naturel. Les cryptes, les sous terrains et les grottes qui

ont marqué l’histoire des châtelains

sont également tributaires de l’architecture

naturelle des massifs. Les bâtisseurs du Moyen Age

ont édifié entre le Vème et le XVIème

siècle, plus de 1000 citadelles qui se découpent

aujourd’hui de loin en loin dans les paysages du sud

de la France. Comme autant d’Arches de Noé

échouées sur autant de Monts Ararat lors de

la dernière transgression marine, ils sont les témoins

d’un passé cataclismique et révolu.

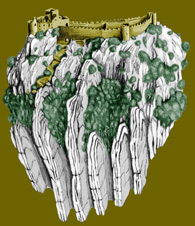

Comme les cristaux étincelants des grottes, ils semblent

être une émanation naturelle de la roche. L’architecture

massive de ces bastions épouse parfaitement la forme

des reliefs. Ils se présentent comme une nouvelle

couche géologique qui n’occuperait que les

sommets des reliefs. Ils sont parfaitement intégrés

au décor, dernière touche à cet impressionnant

tableau réalisé par la nature.

On a l’impression que ces bâtisseurs se refusaient

à voir détruite par l’érosion

cette succession de collines rocheuses qui pointent à

travers une maigre végétation. Ils se sont

acharnés à remonter pierre par pierre les

rochers arrachés à cette masse par les intempéries.

Ils ont patiemment retaillé cette matière

qu’ils ont redisposée, horizontalement, couche

sur couche. C’est un véritable conglomérat

récent qui réutilise les roches des formations

plus anciennes. La mer antique en élaborant les strates

en son sein aurait pu le faire pareillement.

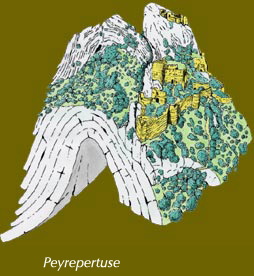

Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps

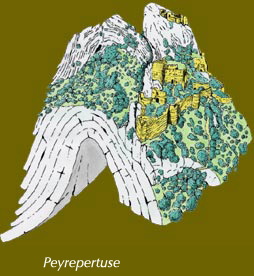

se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes

égueulées du château de Peyrepertuse

ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense

voûte naturelle sur laquelle repose le château

? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il

pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens

?

Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps

se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes

égueulées du château de Peyrepertuse

ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense

voûte naturelle sur laquelle repose le château

? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il

pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens

?

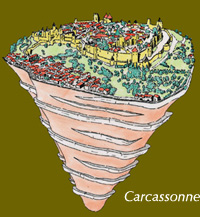

On a l’impression que l’homme a rajouté

ici, pierre sur pierre, un élément de sa confection,

parfaitement semblable à ceux élaborés

par la nature, comme pour se fondre en elle sans la choquer.

Il a rebâti à sa manière les montagnes

pour arrêter le temps de quelques siècles.

L’effet de l’érosion a déjà

repris, moins de mille ans plus tard, sa lente besogne destructrice,

pour que l’on se souvienne encore un peu…

touristique et culturelle intense. La croisade des albigeois a eu pour cadre plus de soixante châteaux forts qui sont pour la plupart situés dans des sites naturels exceptionnels.

touristique et culturelle intense. La croisade des albigeois a eu pour cadre plus de soixante châteaux forts qui sont pour la plupart situés dans des sites naturels exceptionnels.

Les

châteaux sont tributaires de leur environnement. Leurs

murs sont faits de roches massives, leurs toits de pierres

plates ou de schistes. Les argiles ont servi à la

confection des briques. Leur situation, sur des reliefs

qui dominent la frontière ou la région, dépend

aussi de l’érosion qui a façonné

leurs promontoires. Ils font corps avec leur décor

naturel. Les cryptes, les sous terrains et les grottes qui

ont marqué l’histoire des châtelains

sont également tributaires de l’architecture

naturelle des massifs. Les bâtisseurs du Moyen Age

ont édifié entre le Vème et le XVIème

siècle, plus de 1000 citadelles qui se découpent

aujourd’hui de loin en loin dans les paysages du sud

de la France. Comme autant d’Arches de Noé

échouées sur autant de Monts Ararat lors de

la dernière transgression marine, ils sont les témoins

d’un passé cataclismique et révolu.

Les

châteaux sont tributaires de leur environnement. Leurs

murs sont faits de roches massives, leurs toits de pierres

plates ou de schistes. Les argiles ont servi à la

confection des briques. Leur situation, sur des reliefs

qui dominent la frontière ou la région, dépend

aussi de l’érosion qui a façonné

leurs promontoires. Ils font corps avec leur décor

naturel. Les cryptes, les sous terrains et les grottes qui

ont marqué l’histoire des châtelains

sont également tributaires de l’architecture

naturelle des massifs. Les bâtisseurs du Moyen Age

ont édifié entre le Vème et le XVIème

siècle, plus de 1000 citadelles qui se découpent

aujourd’hui de loin en loin dans les paysages du sud

de la France. Comme autant d’Arches de Noé

échouées sur autant de Monts Ararat lors de

la dernière transgression marine, ils sont les témoins

d’un passé cataclismique et révolu.

Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps

se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes

égueulées du château de Peyrepertuse

ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense

voûte naturelle sur laquelle repose le château

? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il

pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens

?

Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps

se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes

égueulées du château de Peyrepertuse

ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense

voûte naturelle sur laquelle repose le château

? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il

pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens

?